2025-07-02 來源: 《銀行家》2025年第6期

作者:張箐 張超 韓曉 歐李君

中國銀行業已進入低利率、低息差、低增長時代。2024年,銀行業在復雜嚴峻的內外部環境中深耕拓業,加大服務實體經濟力度,穩妥防范化解金融風險,保持整體運行穩健,并通過動態平衡規模、定價、風險與資本,實現量質齊升,呈現重點領域信貸增長、非息收入占比提升、負債成本下降、風險敞口收斂的發展態勢。

2024年銀行業經營情況分析

2024年,銀行業提高資產負債管理的主動性、科學性、前瞻性,積極探索低息差環境下的高質量發展路徑。從經營表現看,“增”的態勢有效延續,重點領域信貸增量走高、非息收入占比上升、資本充足水平提高;“減”的成效持續鞏固,負債成本不斷壓降、風險敞口有序收斂,整體形成量質并舉、穩中向好的發展格局。

擴規模:加大支持實體經濟力度,積聚發展新動能

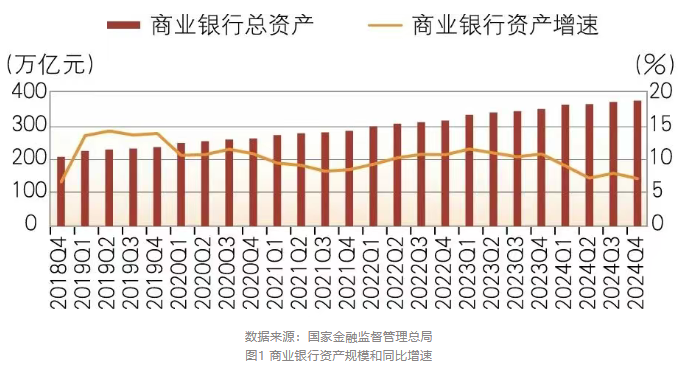

總量上,資產規模穩步增長,增速趨于放緩。2024年末,商業銀行總資產余額為380.52萬億元,同比增長7.23%,增速較上年同期下降3.72個百分點。分銀行類型看,國有大行、股份制商業銀行、城商行、農村金融機構總資產分別同比增長7.64%、4.67%、8.96%、6.04%,增速分別較上年同期下降5.49、1.98、1.7、3.16個百分點。結構上,信貸資源進一步向政策重點領域和薄弱環節傾斜。2024年末,科技型中小企業貸款、綠色貸款、普惠小微貸款均保持兩位數增長,同比增速分別為21.2%、21.7%、14.6%(見圖1)。

增營收:拓寬中間業務增收渠道,提高非息收入占比

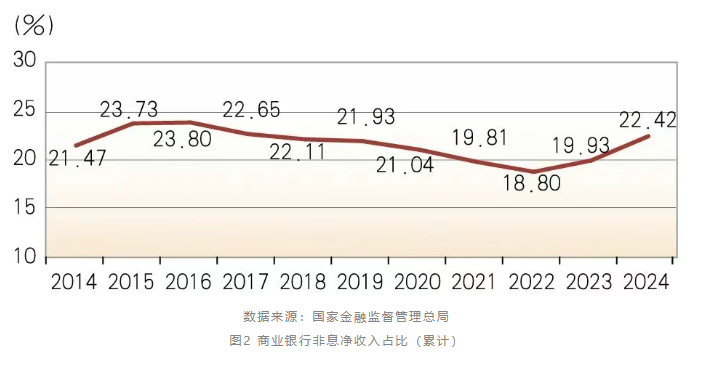

為應對息差下行挑戰,銀行業充分把握市場機會,靈活調整資產配置策略,通過波段操作增厚收益,持續推動綜合化經營。2024年末,商業銀行非息收入占比為22.42%,同比上升2.49個百分點。

手續費及傭金凈收入仍處下行通道。受減費讓利政策落地執行、銀保費率普遍下調以及支付清算/信用卡相關收入收縮等因素影響,2024年42家上市銀行手續費及傭金凈收入平均同比下降9%。其他非息收入成為主要貢獻因素。2024年債市利率持續震蕩下行,12月31日1年期、10年期國債收益率分別為1.08%、1.675%,同比分別大幅下降100個、88個基點,銀行把握債券市場高頻低波業務機會,獲取價差收益,投資收益和公允價值變動損益高增,支撐利潤表現,42家上市銀行其他非息收入平均同比增長26%(見圖2)。

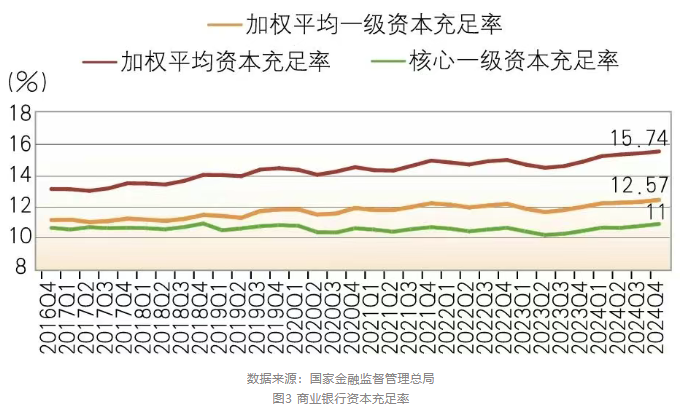

固底盤:多渠道補充核心資本,筑牢穩健經營基石

銀行業嚴格落實資本新規要求,強化資本精細化管理,穩妥有序開展資本補充,最大程度提高資本使用效率和價值回報。2024年末,商業銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為15.74%、12.57%、11%,分別同比上升0.68、0.45、0.46個百分點。分銀行類型看,國有大行、股份商業銀行、城商行、農商行資本充足率分別為18.33%、13.98%、12.97%、13.48%,分別同比上升0.78、0.55、0.35、1.27個百分點(見圖3)。

降成本:推進負債精細化管理,釋放息差改善空間

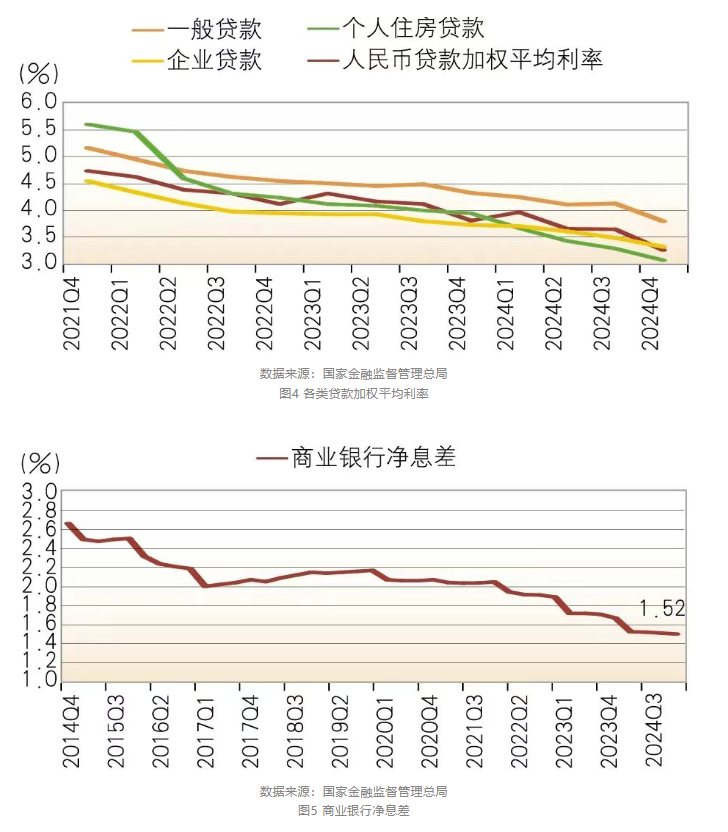

2024年,商業銀行凈息差為1.52%,同比下降17個基點,降幅較上年同期收窄5個基點。分銀行類型看,國有大行、股份商業銀行、城商行、農商行凈息差分別為1.44%、1.61%、1.38%、1.72%,同比分別下降18個、15個、19個、17個基點。凈息差降幅收窄主要得益于銀行加強負債管理,持續壓降負債成本。資產端,在政策利率調降、讓利實體經濟以及強化新發放企業貸款和存量房貸利率聯動下,資產收益率延續下行態勢,2024年全年1年期、5年期以上LPR分別累計下行35個、60個基點,12月新發放企業貸款和個人住房貸款的加權平均利率(本外幣)分別為3.43%和3.11%,較上年同期分別低約36個基點和88個基點,處于歷史低位。負債端,監管部門多措并舉引導負債成本下降,包括“手工補息”集中治理、多輪存款掛牌利率下調、智能通知存款下架、非銀同業活期存款利率納入自律管理以及對各類存款引入利率調整兜底條款等;同時,商業銀行主動優化負債結構,壓降高成本存款,并增強低成本結算性存款的組織能力。2024年上市銀行計息負債成本率平均為2.13%,同比下降14個基點,但負債成本率降幅低于資產收益率降幅,導致凈息差整體仍承壓下行(見圖4、圖5)。

控風險:夯實風險防控根基,資產質量保持穩定

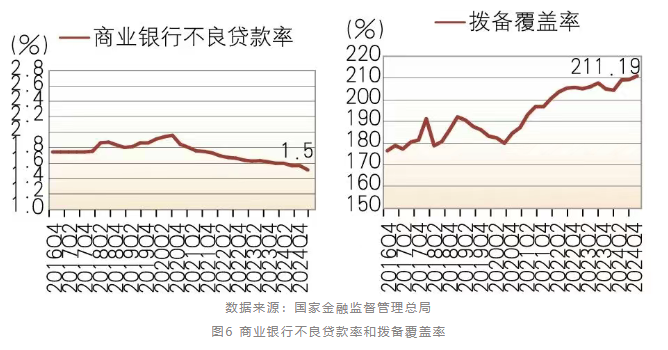

加強風險防控和風險處置能力,不良貸款率持續下降。2024年末,商業銀行不良貸款率為1.5%,同比下降0.09個百分點(見圖6)。分銀行類型看,國有大行、股份制商業銀行、農商行不良率分別為1.23%、1.22%、2.8%,分別同比下降0.03、0.04、0.54個百分點,城商行不良率與上年同期持平(1.76%)。

風險抵補能力充足,撥備覆蓋率維持在較高水平。2024年末,商業銀行撥備覆蓋率為211.19%,同比上升1.71個百分點(見圖6)。分銀行類型看,國有大行、股份制商業銀行、城商行、農商行撥備覆蓋率分別為248%、216.3%、188.08%、156.4%,國有大行、股份制商業銀行、城商行撥備覆蓋率分別同比下降0.48、2.77、6.86個百分點,農商行撥備覆蓋率同比上升22.03個百分點(見圖6)。

同業戰略新動向與戰略轉型成效

客戶經營精細化、數字化、生態化趨勢明顯

2024年,銀行業在客戶分層分類、數字化精準運營、生態化服務協同等方面持續發力,提升在客戶觸達、精準服務、價值創造等方面的能力。

深化分層分類分級精細化經營。銀行在對客戶分層分類的基礎上,通過細分服務團隊、重塑經營體系以及差異化授權等方式,提高精細化經營能力。例如,招商銀行將對公客戶分為總行戰略客戶、分行戰略客戶、中小企業客戶、小微企業客戶,細分客戶經理隊伍,針對不同類型客戶匹配不同的服務方式,提高單客價值貢獻;按照AUM對零售客戶進行分級,著重推進零售組織體系改革,新設零售客群部,統籌財富平臺部及網絡經營服務中心職能,重構零售客群經營體系,釋放基層客戶經理服務潛能,形成“尾部整合、中部做細、高端做精”的分層經營格局。平安銀行完善從戰略客戶到小微客戶的分層經營和梯度培育,并依據機構和業務類型進行授權,避免“一刀切”。

推進客戶經營數智化轉型。銀行堅持數智驅動,強化AI在客戶金融服務領域的深度應用,釋放數據潛力。例如,工商銀行完善數字化客戶經營頂層設計,推進個人客戶全視角感知、全維度畫像、全產品供給、全渠道展業、全策略適配的數智流程建設。招商銀行以科技賦能新交互,數字服務全周期,并運用大模型技術打造數字產品經理,重塑客戶服務交互方式,準確識別客戶意圖,為企業提供不同發展階段的財資管理數字化服務。

構建生態化客戶服務體系。圍繞“以客戶為中心”的理念,從客戶需求出發,構建“商行+投行”“融資+融智”“金融+非金融”全渠道一體化服務體系。例如,建設銀行打造“科技金融智慧生態1.0”,制定“善建科技”綜合金融服務方案,創新推出“科技易貸”“科技研發貸款”等拳頭產品,形成覆蓋企業全生命周期和技術全生命周期的“股貸債保”產品服務體系,構建“一站式”服務、即時化響應、便捷化操作的線上服務新生態。浦發銀行打造“商行+投行+生態”一體化服務模式,以全鏈條服務提升價值能力。通過構建“股、債、貸、保、租、孵、撮、聯”綜合化服務體系,從發現客戶向培育孵化客戶轉變;采取訂單、股權、并購融資等撮合對接類服務,主動為企業建信、增信、授信。民生銀行持續深耕支付生態建設,重點打造“聚惠民生日”支付品牌,創新七大生活板塊支付滿減活動,聯合不同行業場景,打造多樣化支付主題促銷活動,促進客戶、商戶、銀行多方共贏。

“堡壘式”資負結構增強服務實體經濟的可持續性

2024年,資產決定負債的經營邏輯愈加明顯,銀行業深入落實國家戰略部署和監管要求,提升對重點領域和薄弱環節的金融服務質效,注重資本節約、結構優化、成本壓降,從“高收益資產—高成本負債”轉向“穩收益資產—低成本負債”。

信貸投放錨定重點領域,確保“量”的合理增長。對公端,壓降票據貼現等低收益貸款,以“區域+行業”為抓手,加強區域特色化產品服務創新以及重點行業研究,提高風險可控、收益穩定的貸款占比。例如,中信銀行在長三角、珠三角、京津冀、成渝地區的貸款增量占全年對公貸款增量的94%,并加快拓展國家級“專精特新”企業、制造業單項冠軍、上市和擬上市公司等優質新客戶。平安銀行70%的貸款增量來自基建民生、高端制造、能源行業、科技企業,同時在供應鏈、跨境業務等傳統優勢領域基礎上,增加項目貸款和設備更新貸款等中長期貸款。零售端,通過聚焦優質客群、豐富消費場景、強化平臺合作等,在住房按揭和消費貸款領域持續發力。例如,平安銀行深化零售改革轉型,主動壓降“新一貸”“宅抵貸”等高風險零售資產,提升住房按揭、持證抵押等基石類業務的優質客戶占比,住房按揭貸款同比增長7.4%,居同業前列。招商銀行挖掘國家政策鼓勵的升級性消費場景及個人或家庭真實綜合消費場景,堅持以信用狀況良好且收入來源穩定的客戶為主(如代發客戶、優質行業客戶),消費貸款增速連續三年超30%。

搶抓非信貸業務市場機會,通過增加金融投資增厚收益。商業銀行持續提升交易能力,擇機、擇時加大利率債、地方債等優質資產投資,合理配置信用債和債券基金,多家銀行投資收益同比增幅突破50%。例如,建設銀行建立完善的債券投資策略體系,對策略及時進行動態重檢優化。興業銀行持續完善“研究—決策—執行”機制,依托資產負債管理委員會、固定收益季度策略會、投資交易敏捷小組會議三大支柱組成的決策機制,更好把握波段機會,債券、利率、外匯、貴金屬等業務保持較好發展。

積極拓展低成本結算性存款。商業銀行花大力氣增結算、控久期,以代發、收單、財富業務為突破口,實現低成本資金有效沉淀,并做好高成本存款到期置換,優化存款結構。例如,中信銀行通過升級產品、優化系統、拓展場景,加快交易結算能力建設,有效管控負債成本,2024年末中信銀行負債成本率同比下降18個基點,降幅居股份行首位。興業銀行推進對公業務“織網工程3.0”,重點提高對公客戶動戶率,打造資金閉環,2024年閉環支付結算金額達22.92萬億元,較上年增長15.93%。

做好“五篇大文章”加速銀行自身轉型發展

商業銀行根據自身稟賦優勢,完善高度適配的產品和服務體系,在差異化做好“五篇大文章”時,形成“各展所長、協同共進”的金融供給新格局,加速自身業務轉型和發展。

科技金融領域,以投貸聯動與創新賦能服務硬核創新。一是構建科技金融生態閉環。中信、招商、興業等發起設立金融資產投資公司,試點科技企業并購貸款,支持科技企業特別是“鏈主”企業進行產業整合。二是發展知識產權金融業務。中國銀行持續迭代“知貸通”“知惠貸”等知識產權質押融資產品,支持高新技術企業、“專精特新”企業等科創主體將“沉睡”專利轉化為融資“硬通貨”,助力知識產權價值變現與產業升級。

綠色金融領域,以產品創新與跨境協同助力低碳轉型。聚焦清潔能源、節能環保、基礎設施綠色升級等重點領域,推出可持續發展掛鉤融資、轉型金融工具、碳資產抵質押等創新產品。中國銀行發揮跨境業務優勢,構建“境內+境外”“債券+貸款”的綠色金融生態。境內承銷綠色債券規模連續多年居銀行間市場首位,境外發行中資銀行首筆美元可持續發展掛鉤債券。中信銀行優化綠色金融組織模式,在湖州分行掛牌綠色金融示范行,推出掛鉤綠色債券的結構性存款產品。

普惠金融領域,以場景深耕與數字風控破解融資難題。圍繞產業鏈、民生場景開發定制化普惠金融產品和服務,推動普惠金融產品向綠色轉型、鄉村振興、民生保障等重點領域延伸。民生銀行持續深化“蜂巢計劃”,圍繞衛浴、跨境電商、社區醫療、養老產業、學前教育以及農林牧漁等與民生消費緊密關聯的特色產業,將授信產品嵌入核心企業或者特定場景客群的生產經營中。農業銀行普惠金融依托深厚“三農”根基,量身定制“鄉旅貸”“馬力貸”等專屬產品,以靈活擔保、高效審批破解融資難題,精準滴灌小微群體。同時,借科技之力優化流程,搭建線上線下協同服務模式,客戶經理深入田間地頭、漁港村舍上門辦貸,讓偏遠鄉村創業者足不出戶享服務。

數字金融領域,技術賦能與生態構建并重。一是憑借資金實力、客戶基礎和技術優勢,在數字金融領域側重構建綜合服務生態,覆蓋普惠金融、政務服務、跨境金融等場景。建設銀行以“新金融”理念為指引,依托“建行生活”App拓展本地生活場景,結合“裕農通”服務農村市場,構建“金融科技+場景金融”生態。二是憑借靈活機制,開展敏捷創新與場景深耕。平安銀行依托平安集團生態,整合保險、醫療、汽車等場景,推出“口袋銀行”App,提供“金融+生活”“一站式”服務。三是依靠本地化服務與特色場景突圍。北京銀行持續迭代“京彩生活”App,聚焦本地生活服務(如社保、公積金查詢),同時通過“京管企”平臺服務中小企業。

養老金融領域,加快推進在養老金金融、養老服務金融和養老產業金融三大板塊的全面布局。養老金金融領域,圍繞備老客群與退休客群核心需求,實施差異化策略,提供多元化金融產品。民生銀行通過“一個工具、一套產品、一支隊伍、一組方案”,幫助備老客群規劃養老儲備;結合“非凡禮遇”權益體系,滿足退休客群醫療、社交文娛等需求。養老服務金融領域,推進渠道適老化改造,打造養老服務生態圈。建設銀行在全國推出60家“健養安”養老金融特色網點,將其打造為該行踐行“養老金融專業銀行”戰略的核心載體。養老產業金融領域,圍繞醫藥、養老用品、養老機構等的融資需求,提供差異化信貸支持。民生銀行圍繞醫藥與醫療器械、養老科技與智慧養老、養老服務機構等,依托綜合信貸、供應鏈金融等服務加大支持力度。

風險管控注重主動防御與精準拆彈

2024年,在利率下行、息差收窄與風險交織的復雜環境下,銀行業立足經營格局演變,通過零售金融業務風險管控創新、風控體系智能化升級、跨境金融風險防控布局等,構建起“主動防御、精準拆彈、動態平衡”的風險管理體系,為穿越經濟周期提供核心支撐。

零售金融業務風險管控成為重中之重。受經濟基本面偏弱影響,信用卡、經營貸、按揭貸款不良率均呈現回升態勢。招商銀行通過構建風險評估模型劃分區域風險等級,聚焦低風險區域優質客群開發,優化零售客戶地域布局。同時強化風險緩釋機制,提升抵押充足類小微貸款及按揭業務占比,完善抵押物全周期管理。平安銀行主動調整資產結構,壓降高風險零售信貸敞口,提升按揭貸款配置比例,并通過深化客戶分層經營與產品組合策略,強化精準服務能力。

風控從“經驗驅動”向“算法賦能”轉型。建設銀行探索將大數據、人工智能等先進技術嵌入風控全鏈條,完善不同類型客戶風險識別模型和預警指標體系,強化風險“識別、預警、核查、處置”全鏈條管理。農業銀行通過風險數字化精準識別和集中核查處置,風險預警前移,提升對普惠、農戶等重點領域信貸風險的集中防控能力。中信銀行依托知識圖譜技術打造反欺詐關聯圖譜,深度挖掘復雜交易網絡,累計預警可疑賬戶近2萬個。

跨境金融風險管理需求激增。隨著高水平對外開放及“穩外貿、穩外資”政策的推進,企業“走出去”步伐加快,但地緣政治博弈、貿易政策反復及RCEP協定深化等復雜因素,疊加人民幣匯率雙向波動常態化,使企業面臨匯率風險、供應鏈中斷及合規成本上升挑戰。金融機構通過創新服務應對此類風險。中國銀行強化匯率風險中性理念宣導,配套遠期結售匯、人民幣外匯期權等工具組合,并協同地方政府構建中小微企業匯率避險增信機制。工商銀行重點發展“工銀e貿”體系,集成AI與區塊鏈技術,實現全球支付交易合規自動篩查,支持跨境電商出口便利化,構建智能化風控屏障。中信銀行福州分行、寧波分行率先落地跨境金融服務平臺“企業匯率風險管理服務”場景,依托平臺數據核驗交易背景真實性,精準匹配遠期結售匯、掉期等衍生品。

結語

低利率、低息差、低增長時代,銀行業競爭格局加劇分化,追求以持續價值創造為特征的發展戰略成為必然趨勢。銀行業亟需構建“雙輪驅動”發展新范式:一方面做“加法”,通過客戶分層經營、重點區域深耕、差異化布局“五篇大文章”培育新的增長極;另一方面做“減法”,著力壓降負債成本、優化運營效率和管控風險成本。通過建立“政策—收益—風險”三維平衡機制,在凈息差持續收窄環境下,實現服務實體經濟與自身經營質效的同步提升,走出一條“輕資本、優結構、強特色”的可持續發展道路。

作者單位:中國民生銀行發展規劃部, 民營經濟研究中心

責任編輯:魏敏倩